近2周睡前、早起时读完了汪诘《星空的琴弦》一书,很有感触:1、代入到每次认知迭代的时刻,才知道它有多艰难,以及它还有多少缺陷;2、最新的宇宙学认知猜想,比如暗物质、暗能量,也是建立在科学证据上的。

人类宇宙认知观的迭代,主要来自以下9个变化。

大地是圆的

人类科学技术的发展,来源于古希腊文明,天文学也不例外。在公元前500年,毕达哥拉斯就提出了大地是圆的(就是凭直觉任性),当然他只是提出了猜想,无法证明。这位老兄几乎可以称得上是现代科学的奠基人之一,在他之前各文明中的数学就是测量+计算,但他开创了“公理->定理->证明”演绎法,为100年后欧几里得的《几何原理》奠定了基础。而后过了200年,亚里士多德通过船远离时船身先消失、船帆后消失,以及月食现像,证实了大地是圆的。当然,因为还没出现牛顿的万有引力,无法解释下面的人为啥不会掉下去,他只好解释说万物都要向宇宙中心掉落,而地球中心就是宇宙的中心。

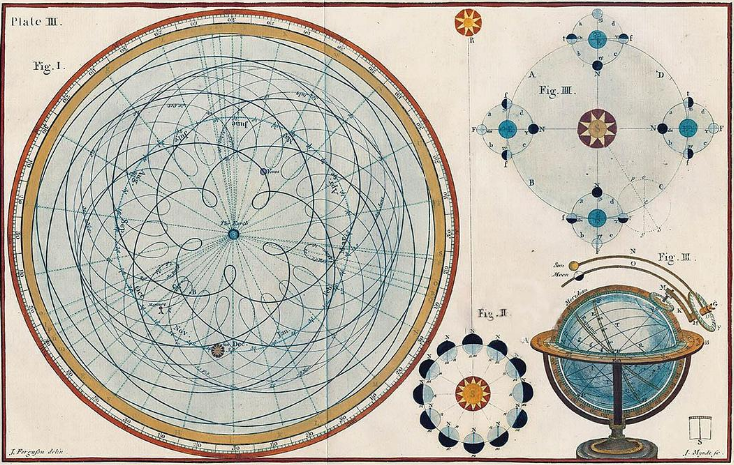

地心说

大地是圆形这一认知太反常识了,人类各文明中只有古希腊走出了这一步!有了这一认识,400多年后托勒密才能提出地心说,他可以基于本轮、均轮这套大圆套小圆的圆周运动,通过80多个轮子将日食、月食的预测误差降至1小时以内,五大行星的预测误差降到几天以内。而直到清朝古代中国也没有搞清楚大地是圆的,对于日食的出现皇帝要下罪己诏,搞不好天文观测台的官员还得杀掉几个。所以“天子”这个故事虽然增强了华夏文明的凝聚力,却几乎让天文学停滞了,谁敢研究五大行星(在伽利略的望远镜发明之前,太阳系内是看不到天王星的)的运动规律呢?

说到五大行星,中西方惯称的顺序并不一致。中国常讲的顺序是金、木、水、火、土,不提它的阴阳五行之说,这个顺序与肉眼观测的亮度是一致的。它们的视星等分别是金星-4.6、木星-2.9、水星-1.9、火星-2.0、土星0.6,亮度依次变低(水星、火星差不多)。而古希腊称呼它们的顺序则是水星Mercury、金星Venus、火星Mars、木星Jupiter、土星Saturn,这与它们在天空中由快至慢的移动速度是相符的,也与它们到太阳的距离相关。从这点差异就能看出,古希腊的天文学成就有多领先其他文明!

日心说

《圣经》:当耶和华将亚摩利人交给以色列人的那一日,约书亚向耶和华说话,在以色列人眼前说: “太阳啊,停在基遍; 月亮啊,停在亚雅仑谷。”

到公元1500年文艺复兴时期,哥白尼顶住教会的巨大压力(《圣经》认为太阳绕着大地转)提出了日心说。基于他的著作《天体运行论》上的计算方法,托勒密的84个轮子被优化到了34个轮子,计算量大幅减少,对日食、月食、太阳系外行星轨道的预测精度也增加了。当然,之所以还要34个本轮、均轮,这是因为哥白尼还是认为行星绕日是按正圆运动的,所以还得大圆套小圆来做复杂运算,这个问题还需要一位天才来解决。

椭圆形的行星绕日轨道

开普勒的老师第谷视力极好,这在没有望远镜只能靠肉眼观察星空的年代来说太重要了。他获得了丹麦国王腓特烈二世的大量资助,自建天文台严谨记录了大量观测数据。可惜他的数学不太好,从中无法寻找出规律,于是招来了开普勒这个虽然高度近视但数学极有天分的合作者。在1601年第谷去世时,他把所有观测资料都给了开普勒,而天才的开普勒据此归纳出了行星绕日三大定律:

- 开普勒第一定律:行星绕日走的是椭圆轨道,太阳位于其中一个椭圆焦点上。

- 开普勒第二定律:相同时间内,行星到太阳之间的连线扫过的面积相等。

- 开普勒第三定律:行星的公转周期平方与椭圆半长轴立方成正比。

望远镜的发明

1608年汉斯·利伯希发明了望远镜,而伽利略首先使用望远镜观测星空,并在1610年发表了《星际信使》一书,介绍了使用望远镜观测星空的方法。从此后,天文学迈上了一个新时代,后续许多重大发现都来源于此,包括:

- 之前的日心说推翻地心说只是通过理论计算,而望远镜直接观测到了许多天体的公转、自转现象。比如《星际信使》发现了4颗卫星绕木星公转,从而动摇了地心说根基(所有天体都在围绕地球公转)。

- 天王星是肉眼很难观测到的,赫歇尔发现它也是靠了大口径望远径。

- 银河系的“圆盘模型”也是赫歇尔父子用他们的那架大口径望远径长期观测星空得出的。

- 星云也是赫歇尔这么发现的。

等等。

牛顿的天体力学

到牛顿提出万有引力,才解决了从毕达哥拉斯开始的“大地是圆的,为什么下面的人不会掉下去”这个问题。

而且有了这个理论武器后,不但开普勒的行星三大定律得以解释,人们也从天王星轨道的异常推测出了海王星的存在。基于天体力学,牛顿的好友哈雷从24次彗星记录中,发现其中3次轨道相似,他推断属于同一颗彗星,它每76年回归1次,下一次回归是1758年。虽然哈雷没有活到第4次回归,人们在哈雷去世16年后观测到这颗彗星后,将其命名为“哈雷彗星”。

射电望远镜

天文学的下一次重大更新则是射电望远镜,它是收集各种电磁波然后转换成人类能识别的图像和声音。有了射电望远镜,大爆炸理论才得以证实。

先说下宇宙大爆炸理论的由来。哈勃发现所有遥远的星系都出现了“红移”现象,也就是说它们都在远离我们。所谓“红移”是多普勒效应的表现,在“生活大爆炸”第一季第六集,谢尔顿还穿了一件多普勒效应的主题衬衫,科普了这一现象,感兴趣的读者不妨观赏下。只有宇宙一直在膨胀才能解释该现象,而根据膨胀速度就可以反向推导出宇宙最初只能是138亿年前的一个点,这个奇点经历“大爆炸”后才开始了膨胀,而大爆炸还残留了一些余温至今,《从一到无穷大》的作者伽莫夫定量计算出了这一余温辐射的值为5K。

大爆炸理论提出时,人类无法验证只有几K的背景辐射。而20世纪30年代射电望远镜的发明,为宇宙微波背景辐射的发现提供了基础。1965年彭齐亚斯与威尔逊通过他们自建的射电望远镜发现了它,大幅增加了宇宙大爆炸假说的可信度。

除此以外,射电望远镜还发现了以下星体:

- 脉冲星:实际就是中子星;

- 类星体:目前猜测是超大质量黑洞吸积盘的射电喷流产物;

- 分子云:在人马座B2区域观测到的分子云里,发现了水分子、氨分子、甲醛,而且1969年9月澳大利亚默奇森降落的陨石里发现了74种氨基酸,这些为生命的诞生提供了更多依据;

- 暗物质:1932年奥尔特根据星系旋转速度与实际恒星质量和的差异,推测出宇宙中存在暗物质,20世纪70年代薇拉 鲁宾基于射电望远镜间接证实了这一点。

等等。

哈勃望远镜

1978年,NASA联合欧空局制作了哈勃望远镜,由于1986年遭遇了“挑战者号”航天飞机失事,直到1990年才发射升空。而且直径高达2.4米的望远镜主镜片边缘比预期多磨了2.2微米,造成哈勃望远镜成了近视眼,几乎导致整个项目失败。后来在1993年奋进号航天飞机搭载着7名宇航员升空,给它加了一个叫做COSTAR的光学校正系统才得以修复。

上文说到暗物质通过射电望远镜只是得到了间接证明,而哈勃望远镜则从星系团CL0024+17基于引力透镜观测到了直接证据。

韦伯望远镜

哈勃望远镜只是环绕着地球去拍摄星空,每97分钟绕地球一圈,它有近一半的时间被地球遮挡。而2021年发射的韦伯望远镜则是要在距离地球150万公理的第二拉格朗日点上观测宇宙,它永远在地球的身后,可以持续地观测宇宙,几乎不受地球或太阳的遮挡。下图是韦伯望远镜拍到的星系。

这本科普读物通俗易懂,最大的优点在于介绍每个事件时,不是站在现代人的视角,而是回归到当时的困境去思考那些重大科学事件,同时探讨了新理论的缺陷,这种记录科技历史的方式非常NICE!最后再给出我记录的思维导图笔记,它总结了人类宇宙认知的重大迭代事件。